回忆里的那篇特稿(中) 天天泛读

发布时间:

2025-10-18 17:23

激发网友关心。有人感慨“少有人将目光投向流水线上的工人”,也有人说“这篇文章辩驳了读书无用论”,有人正在文章中看到了过去的本人,而更多人透过做者的镜头和文字,看到小镇内衣厂的青年们实正在的情况。这篇文章首发于2017年,题目是做者陈劲大学进修旧事专业,结业后选择成为一名报道摄影师。他将镜头和文字瞄准小镇青年的糊口取感情,做品遍及关心当下中国年轻人的和流动情况。这一期特稿分享,我们继续打捞起五段浸湿着糊口温度的实正在故事,勾连起更为广漠的群体窘境取社会议题。这些特稿既聚焦于分歧范畴里人们的认知改变取实践摸索,也深切切磋了公共空间价值、职业抱负苦守、教育取芳华选择、特殊群体糊口等多方面的深层问题,通细致腻的察看取思虑,呈现出个别取时代的慎密联合,同时激发对当下诸多布局性议题的关心取反思。这些文字不锐意衬着,却正在细节里藏出力量,让一个个平的故事,成为照见时代褶皱取群体的窗口。

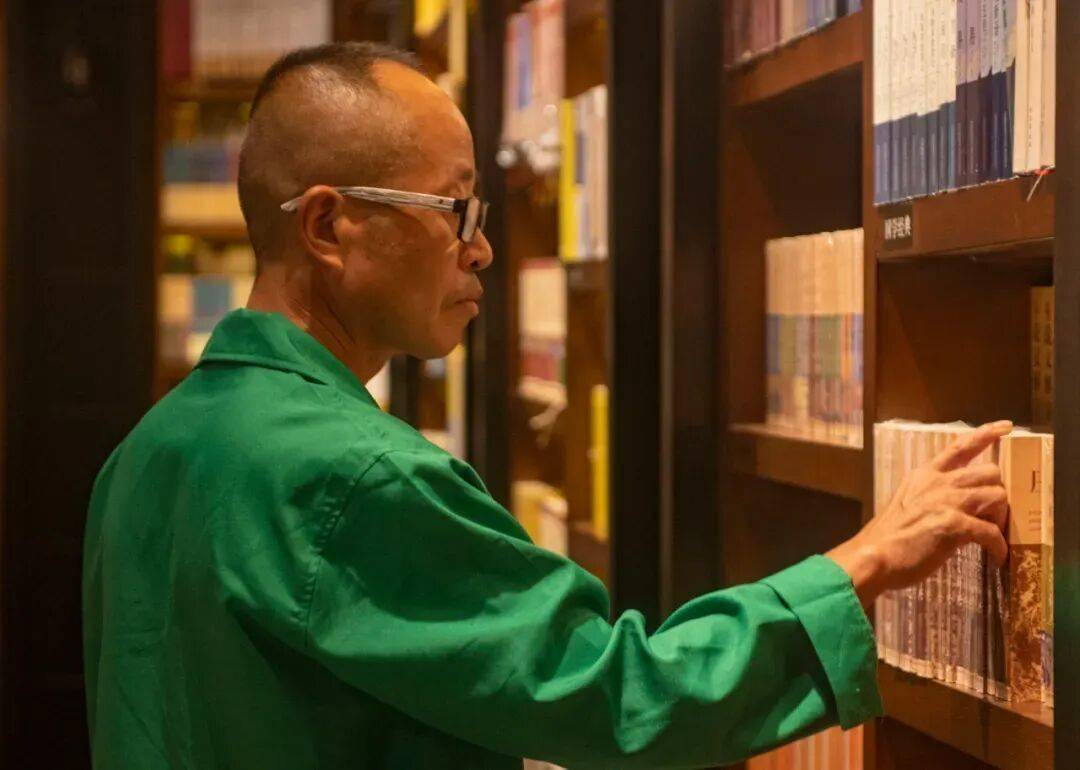

这篇聚焦于正在珠三角工场操做打胶机的工人——因疫情影响,他预备返乡,前去东莞藏书楼打点退证时,写下了如许一段留言:“想起这些年的糊口,最好的处所就是藏书楼了。虽万般不舍,然糊口所迫,余生永不忘你。”这则留言意开,也帮他找到了新工做。做者以宽阔的笔触,展示了个别、地区取时代的深层联合:透过,折射出以他为代表的中老年外来务工者,正在弘大叙事下丰硕却常被忽略的世界;透过他的故事,又延长至以东莞藏书楼为代表的公共空间,切磋它们正在现代社会中被等候承担的义务取应有的人文脚色。此外,还将思虑拓展到东莞甚至整个珠三角地域的成长语境取城市生态之中。正在我看来,这篇对项飙提出的“悬浮”形态,做出了一次文学性回应取具象化呈现。对而言,“悬浮”是双沉的:既是地舆意义上的无依,也是社会身份上的悬置不决。他正在城市中付出劳动,却难实正融入此中。正在如许的处境下,东莞藏书楼成为了他的落脚点——它不评判身世、不要肄业历,只需一张借书证,便能为人们供给摸索学问世界的可能。阅读《红楼梦》、《葬花词》的时辰,也恰是他从打胶机操做工,改变为具有丰硕世界的个别的时辰。东莞藏书楼提示我们,公共文化办事能为流动生齿供给罕见的歇息地,但这类办事需要持久、系统性的投入,其价值远超出可量化的效益目标。故事的仆人公道在必然程度上是幸运的,正如做者所言,“这是一个几乎称得上完满,同时又充满偶尔的故事”。但若何让这种偶尔的幸运提高概率,以至为必然?若何让公共空间实正承载起边缘群体的需求?这些仍是亟待回应的布局性问题。三年前,正在第一堂写做课上,教员将这篇报道保举给了我们。近期我即将分开糊口了二十多年的南方,取伴侣聊起城市气质取人文空气时,再次想起了这篇报道。时隔数年沉读,更能体味到题目中“葬花词”“打胶机”取“情书”三者并置背后的深意——这不只是一小我的故事,更是一代人或一方群体的叙事。

这篇聚焦于正在珠三角工场操做打胶机的工人——因疫情影响,他预备返乡,前去东莞藏书楼打点退证时,写下了如许一段留言:“想起这些年的糊口,最好的处所就是藏书楼了。虽万般不舍,然糊口所迫,余生永不忘你。”这则留言意开,也帮他找到了新工做。做者以宽阔的笔触,展示了个别、地区取时代的深层联合:透过,折射出以他为代表的中老年外来务工者,正在弘大叙事下丰硕却常被忽略的世界;透过他的故事,又延长至以东莞藏书楼为代表的公共空间,切磋它们正在现代社会中被等候承担的义务取应有的人文脚色。此外,还将思虑拓展到东莞甚至整个珠三角地域的成长语境取城市生态之中。正在我看来,这篇对项飙提出的“悬浮”形态,做出了一次文学性回应取具象化呈现。对而言,“悬浮”是双沉的:既是地舆意义上的无依,也是社会身份上的悬置不决。他正在城市中付出劳动,却难实正融入此中。正在如许的处境下,东莞藏书楼成为了他的落脚点——它不评判身世、不要肄业历,只需一张借书证,便能为人们供给摸索学问世界的可能。阅读《红楼梦》、《葬花词》的时辰,也恰是他从打胶机操做工,改变为具有丰硕世界的个别的时辰。东莞藏书楼提示我们,公共文化办事能为流动生齿供给罕见的歇息地,但这类办事需要持久、系统性的投入,其价值远超出可量化的效益目标。故事的仆人公道在必然程度上是幸运的,正如做者所言,“这是一个几乎称得上完满,同时又充满偶尔的故事”。但若何让这种偶尔的幸运提高概率,以至为必然?若何让公共空间实正承载起边缘群体的需求?这些仍是亟待回应的布局性问题。三年前,正在第一堂写做课上,教员将这篇报道保举给了我们。近期我即将分开糊口了二十多年的南方,取伴侣聊起城市气质取人文空气时,再次想起了这篇报道。时隔数年沉读,更能体味到题目中“葬花词”“打胶机”取“情书”三者并置背后的深意——这不只是一小我的故事,更是一代人或一方群体的叙事。

这篇不算严酷意义上的特稿,聚焦于做者正在农业范畴采写的切身履历,讲述本人从“看不见”到“测验考试去看见”的过程,并通过双线叙事布局,正在本身对农业问题的思虑取对记者职业反思之间矫捷穿越。当农业面对周期性挑和,旧事行业也正在履历转型的时,二者之间天然构成了某种微妙联合:成本可通过提拔效率降低,可餐桌前的健康需求取记者对抱负的苦守,又怎能“随之降低”?做者以本身的迷惑开篇:身为农业记者,本应比旁人更接近地盘取食物,可她慢慢认识到,虽然每天都正在写“吃”的问题,却仍然“看不见”食物——能看到的,只要大公司供给的、看似权势巨子到无可回嘴的数字报表,以及笼统到极致的宏不雅情况。心中有疑问,可冰凉的数据摆正在那里,显得无可置疑。但这些数字取宏不雅描述,一直无释清晰食物若何被出产、处置、消费,又若何被半途丢弃。做者由此对本身职业发生质疑:“我实的是正在做记者吗?”并顺势引出对农业问题取职业价值的深层思虑。做者找到了线索:养殖企业为逃求养殖效率,正在猪接种的疫苗尚未完全接收时便将其宰杀,才导致饭桶肉呈现。做者本想进一步逃踪,可手头的资本不答应,下一篇的截稿日期不答应,机构也正在要求降本增效,逃踪打算只能弃捐;第二节聚焦行业下行周期;第三节又将视角拉回农业范畴;最初一节则讲述做者测验考试亲身种植农田、勤奋“看见”食物的过程。概况上看,做者着墨最多的是农业问题——即便以“当记者本人碰到了下行周期”为题的第二节,写的仍是养殖场、肉蛋奶、农业价钱波动等农业内容。但做者总能正在得当机会笔锋一转,回到对记者职业的思虑:“写农业这几年,我能看到行业的下行,现实常常让我表情降低。更蹩脚的是,学会了这套贸易阐发逻辑,我总不由得要想想本人的行业和公司。亲临现场大概笨拙、花费精神,却能避免消息的层层加工,让报道更显实正在——不再局限于冰凉的数据,而是让切身体验取曲不雅感触感染指导思虑,用有温度的笔触传送实正在声音。正如做者所言:“企业会讲规模化、讲产地曲销、讲订单农业、讲二维码溯源……大部门时候,我只能相信他们的贸易判断和处理方案,做了他们市场教育的东西。”农产物出产畅通系统上环环相扣的链条,简直为消费市场带来了极大便利,可并未因而离我们更近。意味食物加工流程通明化的“通明厨房”,玻璃越是清晰、流程越是尺度有序,人们想要一探事实的设法就更加微弱。但规模化出产不代表绝对平安:做者笔下那家号称“每年给1亿人供给猪肉”的企业,收猪的屠宰场工人却吐槽“他家的猪前腿饭桶修不完”。此时,通俗人唯有拜托信赖,而记者面临的,倒是深深的无力感。贸易化运做的细密高效,虽然带来了效率取便利,却也沉沉阻隔了记者探究的道。当记者赶上行业下行,该以何种体例接近?又该若何正在“效率”取“健康”(无论是食物健康仍是旧事价值的健康)之间告竣均衡?大概正如做者正在文中的诘问:“这些选题实的载得动农业吗?”而延长开来——海量的软文,实的能托得起旧事业吗?

这篇不算严酷意义上的特稿,聚焦于做者正在农业范畴采写的切身履历,讲述本人从“看不见”到“测验考试去看见”的过程,并通过双线叙事布局,正在本身对农业问题的思虑取对记者职业反思之间矫捷穿越。当农业面对周期性挑和,旧事行业也正在履历转型的时,二者之间天然构成了某种微妙联合:成本可通过提拔效率降低,可餐桌前的健康需求取记者对抱负的苦守,又怎能“随之降低”?做者以本身的迷惑开篇:身为农业记者,本应比旁人更接近地盘取食物,可她慢慢认识到,虽然每天都正在写“吃”的问题,却仍然“看不见”食物——能看到的,只要大公司供给的、看似权势巨子到无可回嘴的数字报表,以及笼统到极致的宏不雅情况。心中有疑问,可冰凉的数据摆正在那里,显得无可置疑。但这些数字取宏不雅描述,一直无释清晰食物若何被出产、处置、消费,又若何被半途丢弃。做者由此对本身职业发生质疑:“我实的是正在做记者吗?”并顺势引出对农业问题取职业价值的深层思虑。做者找到了线索:养殖企业为逃求养殖效率,正在猪接种的疫苗尚未完全接收时便将其宰杀,才导致饭桶肉呈现。做者本想进一步逃踪,可手头的资本不答应,下一篇的截稿日期不答应,机构也正在要求降本增效,逃踪打算只能弃捐;第二节聚焦行业下行周期;第三节又将视角拉回农业范畴;最初一节则讲述做者测验考试亲身种植农田、勤奋“看见”食物的过程。概况上看,做者着墨最多的是农业问题——即便以“当记者本人碰到了下行周期”为题的第二节,写的仍是养殖场、肉蛋奶、农业价钱波动等农业内容。但做者总能正在得当机会笔锋一转,回到对记者职业的思虑:“写农业这几年,我能看到行业的下行,现实常常让我表情降低。更蹩脚的是,学会了这套贸易阐发逻辑,我总不由得要想想本人的行业和公司。亲临现场大概笨拙、花费精神,却能避免消息的层层加工,让报道更显实正在——不再局限于冰凉的数据,而是让切身体验取曲不雅感触感染指导思虑,用有温度的笔触传送实正在声音。正如做者所言:“企业会讲规模化、讲产地曲销、讲订单农业、讲二维码溯源……大部门时候,我只能相信他们的贸易判断和处理方案,做了他们市场教育的东西。”农产物出产畅通系统上环环相扣的链条,简直为消费市场带来了极大便利,可并未因而离我们更近。意味食物加工流程通明化的“通明厨房”,玻璃越是清晰、流程越是尺度有序,人们想要一探事实的设法就更加微弱。但规模化出产不代表绝对平安:做者笔下那家号称“每年给1亿人供给猪肉”的企业,收猪的屠宰场工人却吐槽“他家的猪前腿饭桶修不完”。此时,通俗人唯有拜托信赖,而记者面临的,倒是深深的无力感。贸易化运做的细密高效,虽然带来了效率取便利,却也沉沉阻隔了记者探究的道。当记者赶上行业下行,该以何种体例接近?又该若何正在“效率”取“健康”(无论是食物健康仍是旧事价值的健康)之间告竣均衡?大概正如做者正在文中的诘问:“这些选题实的载得动农业吗?”而延长开来——海量的软文,实的能托得起旧事业吗?

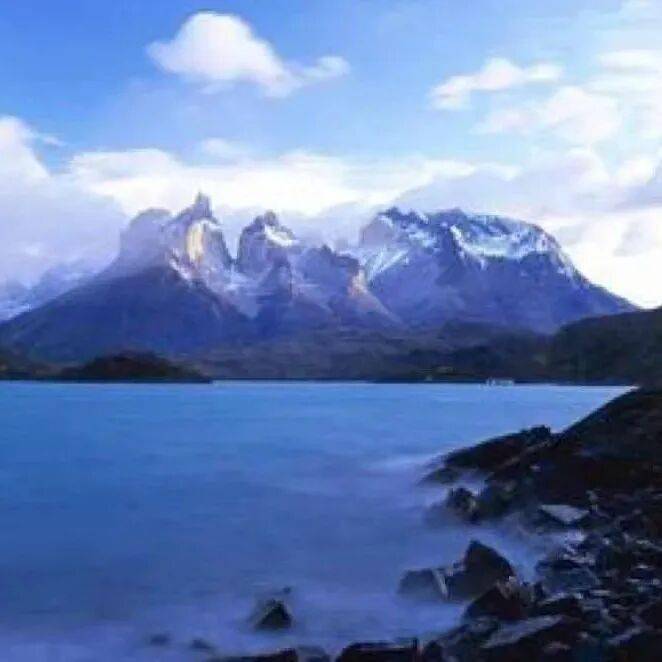

这篇通过还原一位年轻攀爬者正在雪山上归天的事务,深刻分解了现代社会布景下一位年轻人的苍茫取挣扎,并延长至社交对户外范畴的营销海潮,了爬山市场昌隆背后暗藏的平安现患。做者以“归天的年轻人”为第一节题目,讲述了张起灵的死因及其葬身的哈巴雪山。第二节“‘不务正业’的儿子”则以张起灵父母的视角,进一步丰硕他的人物抽象:他懂事、热爱户外,却一直未能获得父母的理解;这一视角也天然引出第三节“不起眼的大学生”——以张起灵伴侣的视角,更深切地分解他对户外如斯狂热的缘由。第四节“去雪山”则进一步展示张起灵对爬雪山的,以及他面对的就业窘境和对将来的苍茫——而户外,能让他临时忘记这些烦末路。这既是他正在糊口取社会双沉压力下对价值的逃求取实现,亦是对令他无法喘气的现实世界的一种逃避。但第五节“的攀爬”取第六节“热闹的爬山生意”,却揭开了“爬雪山”这一潮水下暗藏的危机:无论是张起灵本身简陋的御寒配备,仍是俱乐部为逃求短期效益而极速扩张的现状,都模糊预示着这个新鲜生命终将悲剧结局。“没有经验,没人指导,他端赖本人懵懂前行,爬雪山和人生都是如斯。”一个22岁的年轻人,最终没能翻过那座山,也没能翻过本人的人生窘境。这篇我曾分享过,之所以再次选择它,是由于我本身喜好户外活动,且取张起灵年纪相仿——我们大概曾有过类似的感触感染,身处类似的,他所履历的窘境,大概恰是我将来可能面临的。其时看完我感到很深,也起头思虑:这个社会何至于此?年轻人正在此中沉浮,似乎已得到成长的,只能靠逃避寻求顷刻喘气。正在如许的中,我们本身又能做些什么,去谋求喘气的空间呢?

这篇通过还原一位年轻攀爬者正在雪山上归天的事务,深刻分解了现代社会布景下一位年轻人的苍茫取挣扎,并延长至社交对户外范畴的营销海潮,了爬山市场昌隆背后暗藏的平安现患。做者以“归天的年轻人”为第一节题目,讲述了张起灵的死因及其葬身的哈巴雪山。第二节“‘不务正业’的儿子”则以张起灵父母的视角,进一步丰硕他的人物抽象:他懂事、热爱户外,却一直未能获得父母的理解;这一视角也天然引出第三节“不起眼的大学生”——以张起灵伴侣的视角,更深切地分解他对户外如斯狂热的缘由。第四节“去雪山”则进一步展示张起灵对爬雪山的,以及他面对的就业窘境和对将来的苍茫——而户外,能让他临时忘记这些烦末路。这既是他正在糊口取社会双沉压力下对价值的逃求取实现,亦是对令他无法喘气的现实世界的一种逃避。但第五节“的攀爬”取第六节“热闹的爬山生意”,却揭开了“爬雪山”这一潮水下暗藏的危机:无论是张起灵本身简陋的御寒配备,仍是俱乐部为逃求短期效益而极速扩张的现状,都模糊预示着这个新鲜生命终将悲剧结局。“没有经验,没人指导,他端赖本人懵懂前行,爬雪山和人生都是如斯。”一个22岁的年轻人,最终没能翻过那座山,也没能翻过本人的人生窘境。这篇我曾分享过,之所以再次选择它,是由于我本身喜好户外活动,且取张起灵年纪相仿——我们大概曾有过类似的感触感染,身处类似的,他所履历的窘境,大概恰是我将来可能面临的。其时看完我感到很深,也起头思虑:这个社会何至于此?年轻人正在此中沉浮,似乎已得到成长的,只能靠逃避寻求顷刻喘气。正在如许的中,我们本身又能做些什么,去谋求喘气的空间呢?

2021年9月1日,“反面毗连”号正式上线,本文即是其发布的第一篇。这篇文章代入感极强——做者以第一人称讲述本人正在衡中三年的实正在糊口履历,杜萌既是做者,也是的焦点配角。高中不外三年,她取衡中的羁绊却长达2557天;过去、现正在、将来,衡中都地、一刻不断地拥有并塑制着她,一直从她的生命里退场。采用倒叙手法,从2017年高考竣事后的黄昏切入。对“社会化”的遍及认知是线性过程:从长儿到青年再到老年,个别不竭成长,逐渐完成对社会的认知取顺应。但跟从做者的回忆会发觉,她的社会化历程似乎被按下了暂停键——为了分秒必争,她吃饭囫囵吞枣、措辞语速飞快,以至对电脑一无所知。曲到身体分开高中,历程才从头启动,可取身体上的“衡中惯性”仍未消失:患上胃病、学着察看他人吃饭的姿势、从头顺应互联网社交……正在衡中构成的法则取习惯,反倒成了糊口里的“缺陷”;那时的“我”近乎“原始”,必需从头进修若何顺应社会。大师熟知的衡水体系体例,事实是如何塑制一个学生的?初中时,教员就曾说“衡中是天堂”。做者用“衡中的土豆是削皮的”如许诙谐的细节,侧面展示衡中的“好”;即便所有人都正在强调衡中的“模式”,但不得不认可,正在这里“进修就是第一位的”。进入衡中后,做者和同窗们常将这里的糊口比做一场逛戏:衡中做为“系统”,把“考上北大”定为最终方针,学生则志愿从命这套逛戏法则,全力朝着方针前进。正在这个系统里,学号由班级和排名构成,正在校的“地位”也随学号变更;教室里的能清晰捕获每个学生的动向,宿舍糊口也被各类尺度严酷——正在这里,不答应有任何“讲究”。几百天的日子反复、单调,以至让人,“我”不敢有本人的“思惟”,由于所有超出系统的行为,都被认为会影响进修。学校像一台庞大的机械,教员和学生都是运转的零件,只需按指令驱动,不必有思虑。正如做者正在初高中时迷惑的那样:学生连有哪些大学、哪些专业都不清晰,又若何为本人的人生确定方针呢?读到做者正在高考竣事后,因高分低报而哭到眼泪流干的段落时,我也不由红了眼眶。做者和大部门从招考教育走出来的学生一样。我们不得不认可,这场十几年来被付与“决定人生”意义的高考,究竟还要被每个阶段的命运所——这份寒窗苦读的结局,看似沉沉,又似轻飘。描画了复杂的招考轨制取衡水模式,但我也看到了此中思惟活跃的个别:做者取初中老友互换抱负、高中那位“PPT男生”热衷欧美音乐、“我”的同窗也会逃喜好的册本……这些活泼的特质,好像手上的指纹般奇特,却正在取招考体系体例的磨合中,被磨成了滑腻的茧子。走出、走出招考教育后,这些学生才能慢慢踏上那条仍很漫长的成长之。可世界太大,将来太远,我们过分细微。正在看不清将来的当下,我们事实该若何选择?教育体系体例又该若何均衡招考取本质?个别如何才能正在笼统、复杂的体系体例下,不被同化为“零件”?汪文婷:有教员评价“写衡中的做品似乎已有不少,这一篇却写出了新意和深度”,正在我看来的新意取深度来自于文章不只写学校的体系体例,还从学生角度描画了这个“乌托邦”,让我们思虑学生的过去取将来。评论区也有读者指出,但正在我看来,这不只关乎衡中对学生的压制,更关乎小我若何面临体系体例、若何做出选择的问题。衡中只是此中的一个切面。我找到这篇,是杜萌教员的记者手记,也分享给大师——《杜锐峰:相关话题保举罗兰教员这篇稿子,南方周末的,从题和布局都和这篇有共通的处所。能够看一看第三人称的高中生成长故事和第一人称有什么区别。代婷:旧文沉读又有了很多纷歧样的感触感染。我记适当时看的时候对开首结尾和那句“人生后面八十年都不算数了吗”印象都很深。我的教育履历仿佛算比力幸运,其时看开首的时候以至把本人代入的是“我”正在大学看到的那部门人,曲到我有点震动又有点惊恐地发觉昔时的我出格认同最初的那段话。以至偶尔正在大学也会想,得到明白成长轨道的糊口何等令人四肢举动无措。我感觉,这也是这篇文章的高超之处——太多的设法被放置正在回忆的细节中表达,以致于每小我都能正在此中或多或少看到本人的影子。它不再是别人的故事,

2021年9月1日,“反面毗连”号正式上线,本文即是其发布的第一篇。这篇文章代入感极强——做者以第一人称讲述本人正在衡中三年的实正在糊口履历,杜萌既是做者,也是的焦点配角。高中不外三年,她取衡中的羁绊却长达2557天;过去、现正在、将来,衡中都地、一刻不断地拥有并塑制着她,一直从她的生命里退场。采用倒叙手法,从2017年高考竣事后的黄昏切入。对“社会化”的遍及认知是线性过程:从长儿到青年再到老年,个别不竭成长,逐渐完成对社会的认知取顺应。但跟从做者的回忆会发觉,她的社会化历程似乎被按下了暂停键——为了分秒必争,她吃饭囫囵吞枣、措辞语速飞快,以至对电脑一无所知。曲到身体分开高中,历程才从头启动,可取身体上的“衡中惯性”仍未消失:患上胃病、学着察看他人吃饭的姿势、从头顺应互联网社交……正在衡中构成的法则取习惯,反倒成了糊口里的“缺陷”;那时的“我”近乎“原始”,必需从头进修若何顺应社会。大师熟知的衡水体系体例,事实是如何塑制一个学生的?初中时,教员就曾说“衡中是天堂”。做者用“衡中的土豆是削皮的”如许诙谐的细节,侧面展示衡中的“好”;即便所有人都正在强调衡中的“模式”,但不得不认可,正在这里“进修就是第一位的”。进入衡中后,做者和同窗们常将这里的糊口比做一场逛戏:衡中做为“系统”,把“考上北大”定为最终方针,学生则志愿从命这套逛戏法则,全力朝着方针前进。正在这个系统里,学号由班级和排名构成,正在校的“地位”也随学号变更;教室里的能清晰捕获每个学生的动向,宿舍糊口也被各类尺度严酷——正在这里,不答应有任何“讲究”。几百天的日子反复、单调,以至让人,“我”不敢有本人的“思惟”,由于所有超出系统的行为,都被认为会影响进修。学校像一台庞大的机械,教员和学生都是运转的零件,只需按指令驱动,不必有思虑。正如做者正在初高中时迷惑的那样:学生连有哪些大学、哪些专业都不清晰,又若何为本人的人生确定方针呢?读到做者正在高考竣事后,因高分低报而哭到眼泪流干的段落时,我也不由红了眼眶。做者和大部门从招考教育走出来的学生一样。我们不得不认可,这场十几年来被付与“决定人生”意义的高考,究竟还要被每个阶段的命运所——这份寒窗苦读的结局,看似沉沉,又似轻飘。描画了复杂的招考轨制取衡水模式,但我也看到了此中思惟活跃的个别:做者取初中老友互换抱负、高中那位“PPT男生”热衷欧美音乐、“我”的同窗也会逃喜好的册本……这些活泼的特质,好像手上的指纹般奇特,却正在取招考体系体例的磨合中,被磨成了滑腻的茧子。走出、走出招考教育后,这些学生才能慢慢踏上那条仍很漫长的成长之。可世界太大,将来太远,我们过分细微。正在看不清将来的当下,我们事实该若何选择?教育体系体例又该若何均衡招考取本质?个别如何才能正在笼统、复杂的体系体例下,不被同化为“零件”?汪文婷:有教员评价“写衡中的做品似乎已有不少,这一篇却写出了新意和深度”,正在我看来的新意取深度来自于文章不只写学校的体系体例,还从学生角度描画了这个“乌托邦”,让我们思虑学生的过去取将来。评论区也有读者指出,但正在我看来,这不只关乎衡中对学生的压制,更关乎小我若何面临体系体例、若何做出选择的问题。衡中只是此中的一个切面。我找到这篇,是杜萌教员的记者手记,也分享给大师——《杜锐峰:相关话题保举罗兰教员这篇稿子,南方周末的,从题和布局都和这篇有共通的处所。能够看一看第三人称的高中生成长故事和第一人称有什么区别。代婷:旧文沉读又有了很多纷歧样的感触感染。我记适当时看的时候对开首结尾和那句“人生后面八十年都不算数了吗”印象都很深。我的教育履历仿佛算比力幸运,其时看开首的时候以至把本人代入的是“我”正在大学看到的那部门人,曲到我有点震动又有点惊恐地发觉昔时的我出格认同最初的那段话。以至偶尔正在大学也会想,得到明白成长轨道的糊口何等令人四肢举动无措。我感觉,这也是这篇文章的高超之处——太多的设法被放置正在回忆的细节中表达,以致于每小我都能正在此中或多或少看到本人的影子。它不再是别人的故事,

“白叟”正在旧事中常常以弱势者的抽象呈现。然而这篇报道里的白叟们积极阳光,有本人的快乐喜爱取糊口,有的还藏着些小心思。我正在非虚构写做课上第一次接触到这篇报道,它开首一段关于白叟们赶地铁的群像式描写非分特别吸惹人:白叟们正在小镇完全醒来前遁入村子,又正在回程的车上从头变回并不惹人留意的“白叟”。这段描写读起来,就像跟着他们完全体验了一天的垂钓行程。(同样是写群体,和前几天同窗分享的比拟)这篇报道的内容相对轻松,几乎没有涉及庄重的政策切磋,但能从一些细节处激发读者思虑。好比李元喜和去读书的女儿之间的不雅念冲突,白叟们对水域被承包的见地等。虽然做者没有再采访女儿或取水域承包相关的人员,故事本身的叙事曾经脚够完整。此外还有不少新鲜细节:大爷们有本人的垂钓诀窍或鱼饵“秘方”,有位大妈则“为了节流,每次钓到鱼还要从鱼嘴里把蚯蚓抠出来”。而这些通过记者实地察看获取的消息,也为报道添加了不少新鲜色彩。

“白叟”正在旧事中常常以弱势者的抽象呈现。然而这篇报道里的白叟们积极阳光,有本人的快乐喜爱取糊口,有的还藏着些小心思。我正在非虚构写做课上第一次接触到这篇报道,它开首一段关于白叟们赶地铁的群像式描写非分特别吸惹人:白叟们正在小镇完全醒来前遁入村子,又正在回程的车上从头变回并不惹人留意的“白叟”。这段描写读起来,就像跟着他们完全体验了一天的垂钓行程。(同样是写群体,和前几天同窗分享的比拟)这篇报道的内容相对轻松,几乎没有涉及庄重的政策切磋,但能从一些细节处激发读者思虑。好比李元喜和去读书的女儿之间的不雅念冲突,白叟们对水域被承包的见地等。虽然做者没有再采访女儿或取水域承包相关的人员,故事本身的叙事曾经脚够完整。此外还有不少新鲜细节:大爷们有本人的垂钓诀窍或鱼饵“秘方”,有位大妈则“为了节流,每次钓到鱼还要从鱼嘴里把蚯蚓抠出来”。而这些通过记者实地察看获取的消息,也为报道添加了不少新鲜色彩。

上一篇:2025年2月Word模板下载

下一篇:乒乓球法则 打乒乓球有什么法则

上一篇:2025年2月Word模板下载

下一篇:乒乓球法则 打乒乓球有什么法则